56个民族56道菜,你吃过几种?

一方水土养一方人。生活在中国大地上的56个民族,在不同自然环境中,各自形成了富有特色的饮食习俗。56个民族56道菜,快来看看你的民族是什么吧!

蒙古族——烤全羊

蒙古族是一个历史悠久而又富有传奇色彩的民族,过着“逐水草而迁徙”的游牧生活。蒙古族牧民视绵羊为生活的保证、财富的源泉。日食三餐,每餐都离不开奶与肉。

回族——面点

回族是回民族的简称。回族的典型食品主要有:清真万盛马糕点、羊筋菜、金凤扒鸡、翁子汤圆和绿豆皮等。

苗族——酸汤鱼

苗族的音乐舞蹈历史悠久,挑花、刺绣、织锦、蜡染、首饰制作等工艺美术在国际上享有盛名。各地苗族普遍喜食酸味菜肴,酸汤家家必备。酸汤是用米汤或豆腐水,放入瓦罐中3-5天发酵后,即可用来煮肉,煮鱼,煮菜。典型食品主要有:血灌汤、辣椒骨、苗乡龟凤汤、绵菜粑、虫茶、万花茶、捣鱼、酸汤鱼等。

傣族——猪肉干巴

傣族是一个历史悠久的民族,以大米和糯米为主食。德宏的傣族主食粳米,西双版纳的傣族则主食糯米。日常肉食有猪、牛、鸡鸭,不食或少食羊肉。典型食品有狗肉汤锅、猪肉干巴、腌蛋、干黄鳝等。

傈僳族——漆油炖鸭

傈僳族普遍日食三餐。仍然习惯于饭菜一锅煮的烹制方法,即在做饭时,先把米放入锅内熬煮,中间更换两次水,待米快熟时,放进青菜、白菜直至菜烂。典型食品:有漆油炖鸭、清水煮小猪、猪蹄珍珠粥等。

藏族——酥油茶

藏族的典型食品除糌粑、青稞酒、酥油茶外,还有很多,例如:足玛米饭,藏族传统宴席食品,用足玛、大米、酥油等煮制而成。

壮族——宁明壮粽

壮族擅长烤、炸、炖、腌、卤成熟法,嗜酒,口味辣麻偏酸,喜食酥香菜品。典型食品:壮族有许多着名的菜肴和小吃,主要有:马脚杆,鱼生,烤乳猪,花糯米饭、宁明壮粽等。

朝鲜族——泡菜

朝鲜族泡菜做工精细,享有盛誉,是入冬后至第二年春天的常备菜肴。朝鲜族节日菜肴品种繁多,并备时令名菜。朝鲜族名菜名点很多,主要有冷面、打糕、朝鲜泡菜等。另外还有:酱牛肉萝卜块;铁锅里脊;生拌鱼等朝鲜族风味菜肴。

高山族——米酒

高山族以稻米为日常主食,辅以薯类和杂粮。高山族普遍爱食用生姜,有的直接用姜蘸盐当菜;有的用盐加辣椒腌制。高山族过去一般不喝开水,亦无饮茶的习惯。泰雅人喜用生姜或辣椒泡的凉水做为饮料。

纳西族——丽江火腿粑粑

勤劳节俭的纳西人,喜欢喝酒、饮浓茶,爱吃酸、辣,甜味的食品。典型食品主要有:丽江火腿粑粑、麻补、雪莲花拼盘、丽春铜火锅等。

布朗族——竹筒茶

喝茶是布朗族的一个嗜好,并且善作茶。竹筒茶和酸茶是布朗族所特有的。民间还常把酸茶做馈赠亲友的礼品。

阿昌族——酸辣谷花鱼

阿昌族喜吃芋头,传说古代庆丰收时,吃芋头必不可少。稻田养鱼是日常吃鱼的主要来源,食用时多将鲜鱼用油煎或油炸,再加水和酸辣椒煮熟或蒸熟即可上桌。以酸辣谷花鱼(栽秧时将鱼苗放入田内,谷熟后取鱼,称谷花鱼)最具特色。

怒族——琵琶肉

怒族习惯于日食两餐。其主食绝大部分以玉米为主。怒族饮茶是仿制藏族的酥油茶而制作的漆油茶。典型食品主要有:琵琶肉、漆油焖鸡、烧羊肚、漆油茶、咕嘟酒等。

鄂温克族——鄂温克酸奶子

鄂温克族主要奶制品有:稀奶油、黄油、奶渣、奶干和奶皮子。最常见的吃法是将提取的奶油涂在面包或点心上食用。

鄂伦春族——鄂伦春烤肉

鄂伦春族特色的食品主要有晒肉干、晒肉条、灌血清、手把肉、烤肉、烧肉、桦树汁等。

赫哲族——生鱼

赫哲族的饮食,分鱼肉、兽肉、野菜、野果、食用菌等多个种类,其中,尤以食鱼为独特。赫哲人的食鱼,有塔拉克、鱼片(拉铺特克)、刨花(苏拉克)、烤鱼(稍鲁)、烤鱼片(达勒格切)等。

门巴族——荞麦饼

门巴族他们有自己的一套吃荞麦的方法,其作法是:用一块圆形的薄石板,放在火塘的三角架上,以野蜂蜜代油,摊上糊状的荞面烙成饼,然后再抹奶渣、辣椒、盐水等佐食。

白族——柳蒸猪头

白族主要聚居在云南省大理白族自治州,生皮是为白族逢年过节的菜肴之一,是用多种辛麻辣拌成的冷荤菜。毛驴汤锅,是用毛驴肉烧制而成。柳蒸猪头也是白族传统名菜之一,是用猪头放在柳条架上入锅蒸制而成的。大面糕是白族中秋节特制的糕饼,用发酵面团加佐料蒸制而成。

保安族——馓子

保安族的饮食多以小麦、青稞和玉米为主,一般做成馒头、面条、油香、馓子等;肉食只吃羊、牛肉,忌食血和猪、马、驴等。

布依族——五色花米饭

布依族是传统小吃很多,特别是居住在云南的布依族,善作米线、饵块、豌豆粉、米凉糕等。布依族豪爽好客,特点是在每年“二月三”(或三月十三)的枫叶节,很多布依族都用枫香叶等各种植物色素把糯米染成五颜六色,做花糯米饭招待客人和分送给亲朋好友。

达斡尔族——“二米饭”

达斡尔族主食中以稷子米和荞麦面为主。平时,喜用肉炖蔬菜。常吃鱼,主要烹调方法是清炖和清蒸。典型食品有燕麦炒米、面等。所谓“二米饭”是荞麦米和小米或稷子米混煮而成。

德昂族——酸笋炖鸡

德昂族的酸笋用途十分广泛,即使在炖鸡、炒肉或烹鱼时都要加酸笋调味。受当地汉族的影响,许多汉族风味的腌菜、腐卤也是德昂族餐桌上常见的小菜。

东乡族——东乡族栈羊肉

东乡族制作'栈羊'肉,独具特色,一般都是清水下全羊,锅上蒸'发子',当地有句谚语说:'先来的发子比后来的肉香'。东乡族还善于把栈羊肉制成清汤羊肉,美味可口,滋补营养,老少皆宜。

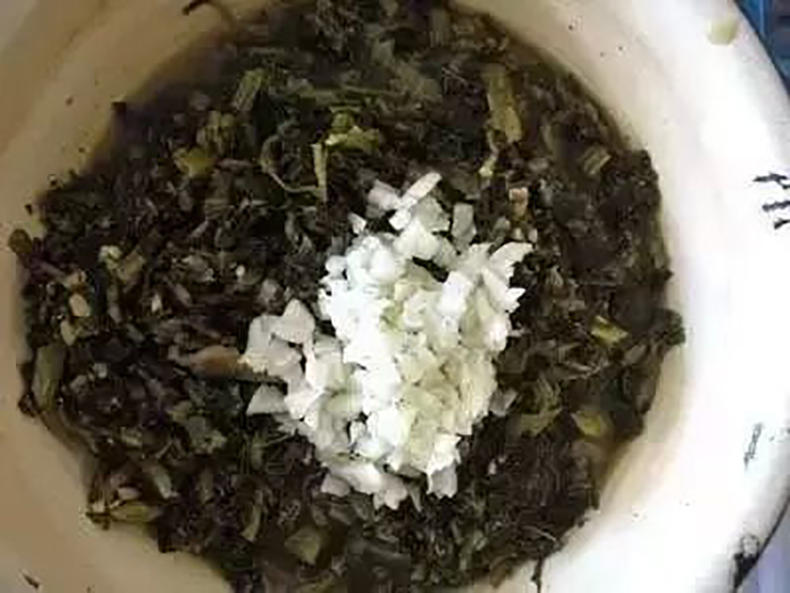

侗族——侗族生酸菜

侗族日常蔬菜十分丰富,除鲜食南瓜、苦瓜、韭菜外,大部分腌成酸菜。如:酸黄瓜、酸萝卜、酸刀豆、酸蕨菜等。侗族日常菜肴以酸味为主。不仅有酸汤,还有用酸汤做成的各种酸菜、酸肉、酸鱼、酸鸡、酸鸭等。相传腌酸菜始于宋代。

独龙族——蜂蛹

蜂蛹是独龙族民间最讲究的菜肴之一,有说独龙族百岁老人较多,与常食蜂蛹有关。独龙人的典型食品有:河麻煮芋头、烧酒焖鸡、吉咪等。

俄罗斯族——烤面包

俄罗斯族人喜爱饮酒,善于制作各种食品和饮料。着名的是烤制面包和制作啤酒。俄罗斯人称啤酒为“毕瓦”,自制的味甜,不像一般啤酒味苦。

哈尼族——竹筒鸡

哈尼族地区物产丰富,烹饪方法独特,具有本民族风味特点的典型食品很多。如竹筒鸡、生炸竹虫等,比较有名的风味菜肴还有蜂蛹酱、暴腌芭蕉心、酸笋炒麂子肉、肉松酱、清汤橄榄鱼、螃蟹炖蛋清、煮蛇圆子等。

哈萨克族——奶疙瘩

哈萨克族源远流长。日常食品主要是面类食品、牛、羊、马肉、奶油、酥油、奶疙瘩、奶豆腐、酥奶酪等。典型食品大部分来自畜牧业生产,如:冬肉,马奶子,奶疙瘩。

基诺族——芭蕉肉

基诺族食用大米很讲究,要吃好米,新米,陈仓米多用来喂养家畜或做烤酒。平时肉类来源多依靠狩猎。典型食品主要有:芭蕉肉、全肉条等。还有竹筒烧麂排,油煎扫把虫。

京族——鲶汁

京族日常菜肴以鱼虾为主,常用鱼虾做成鱼汁,作为每餐不离的调味品。家庭饲养的猪鸡,也是日常主要肉类来源。京族的典型食品有:鱼汁,又称“鲶汁”,是京族民间传统调味品,以各种小鱼经腌制而成。

景颇族——砂锅炖竹鼠

景颇族典型食品主要有:竹筒烤鱼、撒皮、舂鳝鱼、砂锅炖竹鼠。

柯尔克孜族——柯尔克孜族抓饭

柯尔克孜人的日常饮食有馕、锅贴、库依玛克(油馕)、包尔沙克(油炸面块)、曲依包尔沙克(油炸果)、烙饼、油饼、奶皮面片、油炸疙瘩、沙木沙(烤包子)、曲曲尔(水饺)、油馓子、奶油稀饭、抓饭、拌面、花卷等。

拉祜族——拉祜族烤肉

拉祜族烤肉别具风味,大都猎获的兽肉,或直接用火烤,或用芭蕉叶将肉包住埋入火中,烧熟而食。典型食品主要有:拉祜族烤肉、松鼠干巴、干糁、香草烤牛肉等。

黎族——竹筒饭

黎族习惯一日三餐,主食大米,有时也吃一些杂粮。习惯将收割的稻穗储于仓中,吃时拿一把在木臼中脱粒。做米饭的方法一是用陶锅或铁锅煮,与汉族焖饭的方法大体相同。特色美食:竹筒饭。

珞巴族

烧烤,是珞巴族最常见的一种加工食物的方式。不管是植物性食物,还是动物性食物,都可以烧烤。整条鱼投入火塘,埋上热灰,用不多时便焖熟可吃。在山上捕获到大的动物,除烤吃外,还切成肉条,烤熟后长期贮藏。

满族——萨其玛

满汉全席是我国最着名的、规模最大的古典筵席。又称满汉燕翅烧烤全席。满、汉族合宴名称。它是我国烹饪技艺发展的一个高峰。萨其玛是满族传统风味糕点。“萨其玛”是满语,汉语叫金丝糕、蛋条糕。它用精粉、鸡蛋、糖、芝麻、瓜子仁、青红丝等做成。

毛南族——酸食

毛南山地盛产红薯,并在食物中占一定份量。为能充饥和享受各种美味,吃的方法有火煨、水煮,切片煮糖水,蒸干片,水磨取浆制作红薯粉丝,整个儿煮、烤,或切片混入米饭中煲熟。酸食:是毛南族传统的饮食习惯。

仫佬族喜食酸辣,家家备有酸坛腌制各种腌菜,有腌豆角、蒜头等。

普米族——红烧琵琶肉

普米族普遍以饲养的畜禽为其肉食来源。常见的有猪、牛、羊肉,并能制作酥油、乳饼等乳制品。典型食品主要有:红烧琵琶肉、醉鸡、竹叶菜炒西红柿等。

羌族——羊肉附片汤

羌族无论男女老少,均喜饮用青稞、大麦自家酿制的咂酒,咂酒的制法是用青稞煮熟拌上酒曲,封入坛内,发酵7—8天后即可饮用。典型食品:羌族特别讲究药膳,较为典型的药膳菜有羊肉附片汤、羊归汤。

撒拉族——撒拉族油搅团

撒拉族主要聚居在地处黄河沿岸的青海省循化地区。日常饮料除清茶、奶茶和盖碗茶以外,还常饮麦茶和果叶茶。典型食品:比利买海,又称“油搅团”,撒拉族传统风味食品,用植物油、面粉制成。

畲族——豆腐酿

畲族大都喜食热菜,一般家家都备有火锅,以便边煮边吃。除常见蔬菜外,豆腐也经常食用,农家招待客人最常见的佳肴是“豆腐酿”。

水族——鱼包韭菜

水族酸汤极有特色,有辣酸(辣椒制成)、毛辣酸(西红柿制成)等多种。水族农民不善种菜,因而蔬菜品种比较单调,青菜、广菜及大叶韭菜是最常见的蔬菜。美食:鱼包韭菜

塔吉克族——手抓羊肉

塔吉克族最喜欢的食品为抓肉、牛奶煮米饭和牛奶煮烤饼。在肉食上,塔吉克族最喜欢用清水将较大的肉块煮熟,然后蘸盐吃,认为是原汤原味,民间把这种食肉的方法称为“西尔乌”(手抓羊肉)。

塔塔尔族——古拜底埃

塔塔尔族主要分布在新疆伊宁、塔城、乌鲁木齐等城市。古称鞑靼。“塔塔尔”一词原意为“茅舍”。塔塔尔族妇女素以烹调技艺高超着称,善于制作各种糕点,如用面粉、大米加奶酪、鸡蛋、奶油、葡萄干、杏干烤制的“古拜底埃”,其外部酥脆,内层松软,风味驰名新疆。

土家族——粑粑(糍粑)腊肉

土家族绝大部分居住在湖南、湖北省、贵州省以及四川省(现在属于重庆市)。土家族自称“毕兹卡”(意为本地人),有自己的语言。日常主食除米饭外,以包谷饭最为常见。典型食品:土家族人最爱吃粑粑(糍粑)腊肉、油茶等食品,还有合菜;团馓;绿豆粉(米粉);油炸粑。

仡佬族——扣肉底菜

主要分布在贵州省务川仡佬族苗族自治县和道真仡佬族苗族自治县。其余居住在贵阳市、六盘水市、遵义市和铜仁、毕节、安顺、黔西南等4个地区,少数散居于云南和广西。仡佬族大都喜欢把鲜菜做成酸菜和腌菜再吃,如用青菜、辣椒、大蒜、生姜混合腌制的酸辣菜,用香椿芽腌制的腌香椿,不仅可以凉拌,单独作菜,而且还可用来做成大菜(即扣肉底菜)。

土族——哈力海

土族主要聚居在青海省互助、民和、大通等县,其余散居在乐部、门源和甘肃天祝等地。土族自称“蒙古勒”或“蒙古尔孔”(意为蒙古人),旧称“青海土人”,藏族称之为“霍尔”。日常菜肴以肉乳制品为多,当地的手抓羊肉是最好的待客和节日食品。民间有不少以当地土特产为原配料制作的食品,其中较有代表性的风味食品如:哈力海、沓乎日、尕仁么、烧麦等。

佤族——鹌鹑肉汤

佤族分布在云南省西部和西南部、澜沧江以西和怒江以东的怒山山脉南段。原称“卡佤族”,1963年4月批准改为现称。鸡肉粥如茶花稀饭是家常食品的上品。旱稻多现吃现舂,男女老幼皆食辣椒,民间有“无辣子吃不饱”之说。

维吾尔族——烤羊肉串

“维吾尔”是维吾尔族的自称,意为“团结”或“联合”。维吾尔族主要聚居在新疆维吾尔自治区天山以南一带,族源可追溯到公元前3世纪游牧过生活的“丁零”人。典型食品:维吾尔族最爱吃馕、抓饭、包子、面条等食品,有很多着名的风味菜肴和小吃,如烤全羊、手抓羊肉、帕尔木丁、薄皮包子、烤羊肉串等,此外还有:油馓子、银丝擀面(维吾尔语称“玉古勒”)、哈勒瓦、羊杂碎、曲连、烤南瓜、黄萝卜(胡萝卜)酱等。

乌孜别克族——米肠

乌孜别克族分布在新疆维吾尔自治区。乌孜别克族人最早居住在中亚各地,元朝时称为“月即别”、“月祖伯”等,15世纪,逐渐形成民族。乌孜别克族人的食物主要是肉食和奶制品,蔬菜吃得较少,多吃羊、牛、马肉。米肠子和面肺子是乌孜别克人喜爱的传统小吃,做法精细。

锡伯族——辣罐

锡伯族世居呼伦贝尔大草原和嫩江流域。18世纪中叶西迁至新疆察布查尔等地,现多数居住在新疆、东北,内蒙东部以及黑龙江省的嫩江流域有散居。辣罐是锡伯族人独特的菜肴。通常将肉馅剁好,选用长辣椒切成2厘米一段将辣筋取出,再将肉馅灌入,挂糊后用油炸成金黄色捞出装盘上席。

瑶族——荷包扎

瑶族是中国南方一个比较典型的山地民族。瑶族人自称“勉”、“金门”、“布努”、“拉珈”、“炳多优”等,因经济生活、居住地区和服饰的不同,又有30多种称谓。瑶族人口较多,分布较广,各地均有独具一格的风味食品,其中的典型食品有:油茶、粽粑、荷包扎。

裕固族——烧壳子

裕固族聚居在甘肃省河西走廊肃南地区,其余居住在酒泉黄泥堡地区。裕固族自称“尧乎尔”、“两拉玉固尔”。裕固族的奶食品主要用牦牛、黄牛、羊奶为主制作,有甜奶、酸奶、奶皮子、酥油和曲拉。裕固族还喜欢在大米饭里、粥里加些蕨麻、葡萄干、红枣,拌上白糖和酥油,或在小米、黄米饭内加些羊肉丁、酸奶,作为主食。面点美食:烧壳子。

彝族——白水煮乳猪

彝族分布于云南、四川、贵州省和广西壮族自治区。彝族常吃的典型食品有:荞粑、面糊酸菜肉、白水煮乳猪等。

汉族

最后这个就是汉族的水饺了,想必大家都非常的熟悉。

随便看看

- 2020-10-27微商必备微商三部曲:引流 沟通 营销

- 2020-07-30办公室必备零食有哪些?你知道吗

- 2020-08-24饼干蛋卷远道而来 甜蜜夹心统统给你

- 2020-07-17上海七浦路品牌女装,招女装代理

- 2020-07-28京东代理微商零食,一件代发,不用压货

- 2020-10-13在这些零食面前,自控力已完全消失

- 2020-10-11美味的办公室零食,好吃到没朋友

- 2020-09-08做微商城的意义在哪里

- 2020-10-14微商怎么做,如何把微商做强做大

- 2020-10-20肉类零食来袭,满足食欲味蕾双需求